Herrlingen und die "Villa Lindenhof"

Herrlingen, das am Eingang des kleinen Lautertals liegt, war für die Ulmer schon immer ein beliebtes Ausflugsziel. Seine Nähe zu Ulm und die schöne Lage inspirierte wohlhabende Familien hier einen Sommersitz zu errichten. Das Lindenhofgebäude, das der bekannte Jugendstielarchitekt Riemerschmid für die Familie Wieland um die Jahrhundertwende errichtete mit Torhaus, Remise und Pferdestall, bildet ein anschauliches Bild aus dieser Zeit und zählt zu den historischen Kleinodien des Jugendstils.

Damit kamen nun die feinen Herrschaften mit den hohen weissen Krägen nach Herrlingen und prägten im Sommer mit das Ortsbild. So entstand auch bald der Spitzname für die Herrlinger, nämlich „Stehkrägen“. Die günstige Verkehrslage und das herrliche Landschaftsschutzgebiet an der kleinen Lauter haben bis heute immer wieder Neubürger angezogen, die zwar in Ulm arbeiten, aber doch lieber auf dem Land wohnen möchten. www.Blaustein.de

|

St. Andreas Herrlingen

|

Bergkapelle "Maria Hilf" mit Blick nach Ulm

|

Lautern im kleinen Lautertal

ev. Kirche in Lautern

Villa "Lindenhof"

Vortrag von Christine Härdtle anlässlich Zawiw in Herrlingen 24.9.2003

Architekt Riemerschmid baut im Auftrag v. Max Wieland die Villa "Lindenhof" im Jahre 1905

|

|

|

Portrait Riemerschmid Köln 1927

|

|

Wer sich in das Gesicht von Richard Riemerschmid vertieft, mag etwas von seiner Willensstärke und Selbstbewusstsein erkennen. Riemerschmid gehörte zu den tragenden Künstlerpersönlichkeiten in der Zeit des Aufbruchs und Suchens nach neuen Wegen um die Jahrhundertwende.

Richard Riemerschmid wurde am 20. Juni 1868 als sechstes von neun Kindern in München geboren. Mit 18 Jahren absolvierte er in seiner Heimatstadt das humanistische Wilhelm-Gymnasium. Nach der Militärzeit wurde Riemerschmid Schüler von Gabriel von Hackl und Ludwig von Löffz an der Akademie der bildenden Künste.

Mit 22 Jahren war er freier Kunstmaler in München.

|

|

Eine Berufsbezeichnung, die er bis 1900 beibehielt. Erst seit dem Bau des Münchner Schauspielhauses 1901 nannte er sich Architekt und gab die Malerei völlig auf.

Dann lernte er die Schauspielerin Ida Hoffmann kennen und lieben. Sie heirateten im März 1895 und begaben sich, wie jedes junge Paar, auf die Suche nach geeigneten Möbeln für das neue Heim. Damals waren gotische Möbel „in“, aber es gab kein „IKEA“. Was beschloss der junge Ehemann also? Er fing selber an zu tischlern und produzierte nach seinen eigenen Entwürfen die erste Wohnungseinrichtung.

|

|

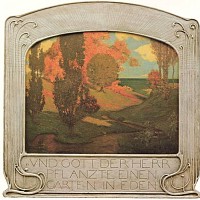

Garten Eden 1900

|

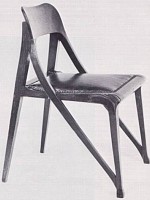

Musikzimmerstuhl 1899

|

|

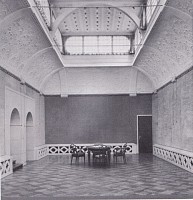

Im Jahre 1899 hat Riemerschmid einen Stuhl entworfen, der ohne Zweifel als das beste Möbelstück des Jugendstils bezeichnet werden darf. Im gleichen Jahr fand die Deutsche Kunstausstellung in Dresden statt und Riemerschmids Beitrag war das sogenannte Musikzimmer. Auftraggeber waren die Vereinigten Werkstätten in München, zu deren Mitbegründern er gehörte,und gleich im nächsten Jahr wurde dieses Musikzimmer auch in Paris vorgestellt.

|

|

Nach dem grossen Erfolg in Paris erhielt Riemerschmid über verwandtschaftliche Beziehungen den Auftrag für die Innenausstattung des neuen Schauspielhauses, die den Höhepunkt und Abschluss seiner Jugendstilphase kennzeichnet. Abwendung vom Jugendstil hin zu einer Volkskunst. Nun taucht auch der Name Karl Schmidt auf, der spätere Schwager Riemerschmids, der seit 1898 die Dresdner Werkstätten leitete.

|

|

Musiksalon 1899

|

Fabrikgebäude DWH 09/10

|

|

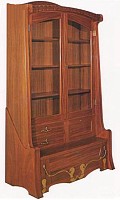

Ab 1902 arbeiten sie zusammen und es entstand die Idee für ein umfassendes Ausstattungsprogramm für verschiedene soziale Schichten.

Bereits im Hinblick auf die 3. Deutsche Kunstgewerbeausstellung in Dresden 1906 entwarf Riemerschmid sein sogenanntes Maschinenmöbelprogramm.

|

|

Eine komplette Einrichtung kostete von 570, 1.190 bis 2.630 Deutsche Mark

Zu Riemerschmids weiteren wichtigen Arbeiten vor dem 1. Weltkrieg zählen die Planung und der Bau der ersten deutschen Gartenstadt in Hellerau.

Wieder war es Karl Schmidt, der die Idee hatte eine Möbelfabrik zu bauen. Er fand ein geeignetes Gelände und schrieb einen Brief an Richard Riemerschmid um einen Bebauungsplan zu erstellen.

|

|

Maschinenmöbel Buffet um 1907

|

|

Sie hatten die Vision, dass jeder Arbeiter, der aus der Möbelfabrik nach Hause kommt, ein eigenes, kleines Häuschen hat mit einem Garten, frischer Luft und Sonnenschein. Die zur Verfügung stehenden Flächen von 140 ha wurden in verschiedene in sich geschlossene Abschnitte geteilt. Ein Teil war für die Kleinhäuser vorgesehen, ein anderer für die Fabrik, ein dritter war den Landhäusern vorbehalten.

|

Stadthaus Olgaplatz

|

|

Innerhalb des künstlerischen Wirkens Richard Riemerschmids fällt die Errichtung des „Lindenhofes“ hier in Herrlingen und des Stadthauses der Familie Wieland in Ulm in eine Schaffensperiode, die von zahlreichen Höhepunkten geprägt ist.

Es entstehen sehr viele Bauten, darunter eine grosse Zahl von Villen und Landhäusern, für die er in der Regel auch die komplette Inneneinrichtung lieferte.

Dieses Wieland-Haus am Olgaplatz war kultureller Mittelpunkt in Ulm, es fanden Konzerte und Theater statt.

|

Bildergalerie Stadthaus

|

|

Speisezimmer Stadthaus

|

|

Sie sehen auf diesen beiden Bildern jeweils einen Raum mit den wunderchönen Möbeln und den typischen Raumgestaltungen aus dieser Zeit. Es ist das Speisezimmer und die Bildergalerie, entstanden 1910 – 13 im Stadthaus und das Speisezimmer mit den grossen Fenstern und der Holzdecke hier im Lindenhof.

|

|

Sämtliche Möbel für den „Lindenhof“ wurden von den Dresdner Werkstätten ausgeführt.

Einige Worte noch zum Kennenlernen und gemeinsamen Planen der beiden Herren Max Wieland und Richard Riemerschmid: In einer Kunst-Zeitschrift sah Wieland die Skizzen der Villen „Fieser“ und „Haus“ und fragte 1904 bei Riemerschmid an, ob er ihm ein Landhaus planen und bauen wolle. Im Sommer 1906 war der Lindenhof, zu dem ein stattliches Herrenhaus mit angegliedertem Küchenbau, Kegelbahn und die in einem anderen Grundstück gelegenen Stall- und Remisengebäude gehörten, bezugsfertig.

|

|

Lindenhof

|

Speisezimmer Lindenhof

|

|

Sein Äusseres ist schlicht und vornehm gehalten. Nach Entwürfen Riemerschmids wurde auch die gesamte Innenausstattung und Möblierung des Herrenhauses ausgeführt.

1919 erhielt der Bildhauer Wilhelm Nida Rümelin von Max Wieland den Auftrag, mehrere Skulpturen für den „Lindenhof“ zu entwerfen. Die marmorne Portraitbüste im Eingangsbereich haben Sie gesehen, die Skulpturengruppe an der Stützmauer gegenüber dem Eingang und die Figuren Adams und Evas im Schwimmbad sind noch erhalten.

|

|

Die beiden Weltkriege überstand der „Lindenhof“ unbeschadet. Später wurde er von der Gemeinde Herrlingen gekauft und als Schule genutzt.

1972 sollte das mittlerweile ziemlich angegriffene Wohnhaus doch abgerissen werden, woraufhin das Denkmalamt Baden-Württemberg eine erfolgreiche Kampagne zum Erhalt des Lindenhof betrieb.

|